北京で見つけた「暗号メニュー」 そこから読み解く中国の今

- 国際

- 2025年2月10日

北京市内の飲食店に珍しい看板がある。そんな情報を聞いて現地を訪ねた。

市中心部から車で1時間弱の場所にある中華料理店「小湘旺・宋庄店」の入り口に、目当ての看板はあった。「食事無料」の太文字の下に「あなたに職がなく、生活が苦しければ、お代は結構です」との説明書きがあった。

女性店長の卜勝男さん(38)によると、看板を設置したのは2024年6月。メニュー表にない「39元(約850円)の唐辛子肉炒め丼」を注文すれば支払いは不要という仕組みだ。

◇無料と書かずにメンツに配慮

「お金を取らないのに『39元』と値段を入れたのは、恥ずかしくて『タダで食事を』と言い出せない人がいると思ったからです」と卜さん。メンツを重んじる中国ならではの「暗号メニュー」である。試食させてもらうと、辛さと肉のうまみでご飯が進むボリューム満点の一品だった。

この取り組みを始めたきっかけは1年前の冬。近くで働く路上清掃員が恐る恐る店をのぞき込む姿を、卜さんが見かけたことだ。声をかけた卜さんは、その切り詰めた生活ぶりに心を痛め、店のまかないを振る舞うようになった。

人助けに熱心な両親の影響が大きいという卜さんは「今の世の中、誰もが大きなストレスにさらされています。住宅や車のローンを抱え、就職は難しく、リストラも珍しくありません」と語った。

卜さんの店にも、失業した若者が職を求めてやって来る。ある若者は面接には不釣り合いな大きな荷物をたくさん抱えていた。事情を聴くと、会社勤めの後、長く仕事が見つからず、友人の家を転々としているという。この若者が希望する会計職には欠員がなく、採用には至らなかったが、卜さんは「車代」を渡して見送ったそうだ。

競争の激しい北京で生き抜くことは容易ではない。卜さんは「私も湖南省の農村から上京したころは、かび臭い地下室暮らしでつらかった。逆境にある人が希望を持てるように、できるだけの手助けをしたいです」と願っていた。

◇困窮層の増大に、政府も危機感

中国メディアによると、生活が苦しい人に無料で食事を振る舞う飲食店は「思いやり食堂」と呼ばれ、最近、都市部で広がっている。配達員や路上清掃員など市民生活を支える労働者に割引メニューを提供する店もある。

北京市東部の中華料理店「洞庭家宴・広渠門店」は、配達員のために12元(約260円)で食べ放題のランチを用意しており、毎日数十人が利用するという。常連客の男性配達員は「安くてうまくて大助かり。忙しくて時間の無い時は、持ち帰りにもしてくれます」と笑みを浮かべた。

店を経営するのは湖北省出身の金春梅さん(40)。新型コロナウイルスが猛威を振るった古里に、全国から支援が届いたことへの恩返しとして約3年前に始めたそうだ。

都会で広がる助け合いの輪に、心が温まる思いがするが、それは「救い」を求める人が増えているという寒々しい現実の裏返しでもある。

中国政府も24年末、低所得者の新たな認定基準を定めて全国各地の実態を把握し、生活困窮世帯への支援を強化する方針を打ち出した。

その背景には、経済減速による若者の就職難、リストラや企業倒産の増加によって、都市部を中心に、新たな貧困層が出現することへの危機感があるとみられる。

◇安全網なき社会の転落リスク 政府発表の失業率は5%程度で推移するが、若年層は10%台後半で高止まりしている。また、統計上は失業とみなされなくとも、安定した仕事に就けない働き手が相当数に上る可能性が高い。

実際、配達員やライドシェアの運転手、ネット販売員など「フレキシブルワーカー」と呼ばれる労働者が既に2億人を超え、就労人口全体の約3割を占める。今後10年あまりでその規模が倍増するとの試算がある。

「フレキシブル(柔軟)な働き方」と言えば聞こえは良いが、その多くが非正規雇用であり、「失業者を体よく言い換えたに過ぎない」との冷ややかな声も少なくない。

さらに、非正規雇用の若者らの間で公的な年金や医療保険の未加入が増えているとして社会問題になっている。国内のSNS(ネット交流サービス)には「1カ月1000元(約2万2000円)以上の社会保険料はとても負担できない」「年金をやめて医療保険だけ支払うことにした」などの投稿があった。目先の生活に精いっぱいで、将来に備える余裕などないのだろう。

中国の社会保障制度は、ただでさえ少子高齢化や地方財政の逼迫(ひっぱく)によって財源が悪化しており、保険料未納が広がれば、その土台が揺らぎかねない。

社会のセーフティーネットが機能不全に陥れば、失業や病気、老いを契機に一気に底辺の生活に転落するリスクが高まってしまう。

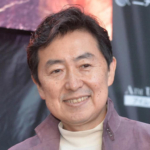

◇「強者」より「弱者」支える政策を 北京在住20年を超える中国・対外経済貿易大の西村友作教授は「これまで貧富の格差は、高所得層が急速に豊かになることで引き起こされてきたが、今後は中低所得層の収入が落ち込むことで格差が広がる構造となる可能性がある」と警鐘を鳴らす。

多くの人が将来の暮らしに不安を抱えている限り、消費の低迷は続き、経済再建はおぼつかなくなる。 これまで「強国建設」を掲げる習近平指導部は国家主導の産業政策などを通じ、いわば強者を育てて国力を引き上げようとしてきた。しかし、今、より求められるのは、社会的弱者を支えるセーフティーネットを整備し、庶民の安心感や希望を取り戻すことではないか。

3月上旬には国会に相当する全国人民代表大会(全人代)が開かれる。大国の岐路に、習指導部がどのような政策を打ち出すのか注視したい。

毎日新聞より転用

コメントする